L’acteur en vue livre sa psyché troublée sur un album long et tortueux, assez fascinant si on se se donne la peine d’y entrer.

Avec sa chevelure rousse et son teint blafard, le trentenaire excentrique Caleb Landry Jones est un effet spécial à lui tout seul. Pas étonnant donc qu’il enchaîne depuis une douzaine d’année des rôles de personnages étranges et souvent inquiétants au cinéma (le très pâle “Antiviral” du fiston Cronenberg, “Get Out”, “Three Billboards”, “The Florida Project”…) et à la télé (“Friday Night Lights” où il jouait le batteur d’un groupe de speed metal, “Breaking Bad”, et un petit rôle dans la saison 3 de “Twin Peaks”, la chose la plus folle à être arrivée sur un écran ces dernières années). Ce qu’on ignorait, c’est que le Texan est également musicien depuis l’adolescence. Suite à une rupture, CLJ aurait enregistré des centaines de chansons dans la grange de ses parents, sans forcément envisager de les sortir.

L’acteur a tout de même l’idée d’en faire écouter quelques-unes à Jim Jarmusch qui, séduit, le met en lien avec Sacred Bones Records. Caleb Braaten, fondateur de ce label de Brooklyn à tendance pysché-dark, sur lequel l’auteur de “Patterson” sort ses expérimentations en compagnie de Jozef Van Wissem et qui compte également John Carpenter et David Lynch parmi ses signatures, est lui aussi conquis. Réenregistrées, quinze compositions forment aujourd’hui un riche premier album, “The Mother Stone”. Comme on pouvait s’y attendre, c’est une jolie bizarrerie d’acteur, à ranger entre les œuvres de Vincent Gallo et l’unique album de Dead Man’s Bones featuring Ryan Gosling (2009). Un disque qui ferait passer les Lemon Twigs pour des parangons de sobriété et “Berlin” de Lou Reed pour une promenade de santé. On n’est pas très loin de l’outsider music même si Jones n’est pas vraiment un innocent totalement en dehors de l’industrie.

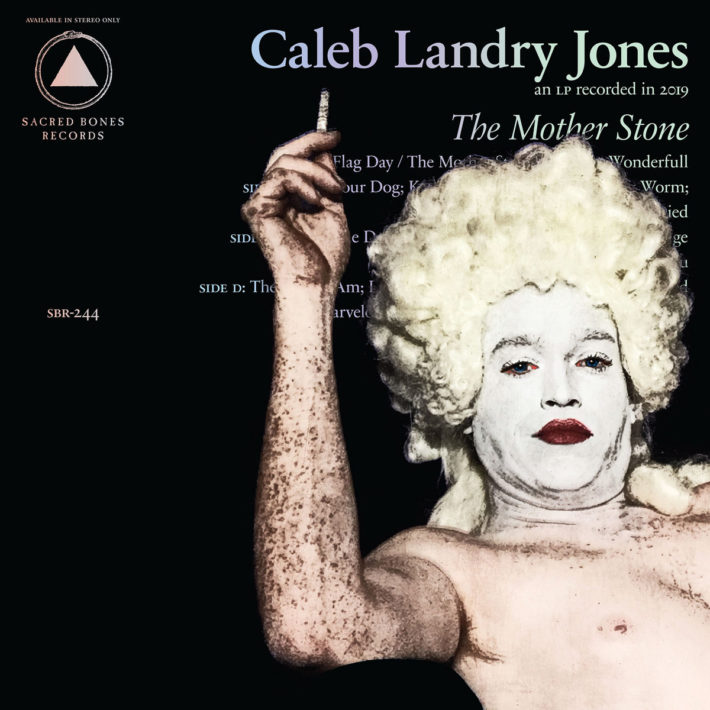

Avec ses morceaux “deux en un” (“Flag Day/The Mother Stone”, “All I Am in You/The Big Worm”), enchaînés ou réapparaissant un peu plus loin dans une autre version (“No Where’s Where Nothing’s Died”), et sans aucun titre ayant l’évidence d’un single, le disque s’avère en tout cas difficile à cartographier d’emblée. Si les références sont à chercher dans les sixties et le début des seventies, notamment à la lettre B (Beatles versant Lennon envapé, Syd Barrett, David Bowie…), entre psychédélisme, pop baroque, folk, cabaret, glam arty et musiques de film – on pense par moments à “Phantom of the Paradise” ou au “Rocky Horror Picture Show” sous sédatifs –, l’artiste ne cherche jamais à imiter de glorieux aînés. Il suffit de voir la pochette, où il pose torse nu, poudré et perruqué, et de lire ses textes obscurs, quasi surréalistes, pour comprendre que ce garçon est dans son monde : libre à chacun d’y entrer ou de rester à la porte.

Jones, qui joue la plupart des instruments lui-même et peut changer de voix au sein d’une même chanson (de l’aigu nasal et plaintif au grave d’outre-tombe), a confié les arrangements de cordes et vents à Drew Erickson, musicien croisé chez Jonathan Wilson, Alex Cameron ou Nick Waterhouse. Celui-ci s’en est donné à cœur joie, amplifiant encore l’atmosphère de rêve (ou cauchemar) éveillé dans laquelle baignent ces chansons titubantes, baignées d’une lumière d’aquarium. De ces 65 minutes habitées, on ressort hébété, un peu écœuré aussi, comme d’un repas trop copieux. On ne serait pas étonné que “The Mother Stone” reste l’unique album de Caleb Landry Jones, tant son auteur semble s’y être livré entièrement. A moins qu’il ne décide de mener de front ses carrières d’acteur et de musicien, en trouvant pour la seconde l’équivalent d’un réalisateur : quelqu’un qui, sans brider son sens de la démesure et sa créativité, saurait les cadrer pour en tirer le meilleur.

Caleb Landry Jones, sur tous les fronts – POPnews

[…] Vol.1 », chez Sacred Bones le 24 septembre, qui succèdera donc à l’acclamé « The Mother Stone« . Premier extrait en écoute, « Bogie » […]